そうでない方は、残念ですが、戻った方がいいかも知れません。ここから先は歴史の話が頻出ですよ。

さて、今更ですが『黒き海に紅く』について解説してみようと思います。

前置きはこのあたりにして、早速内容へ~

1.背景について

まずは、この作品の背景から。この作品の舞台となったのは、天正十二年(1586年)の筑後。

作品中に既にかなりの解説が為されているとおり、戦国時代後期の九州はまさに混迷極める情勢にあった。

元亀二年(1571年)、多々良浜合戦(福岡県福岡市)で安芸の毛利氏に勝利した豊後守護・大友氏は北九州での覇権を確立。南北朝時代以来この年まで、中国地方の勢力が北九州で大きな権力を握っており、それを最終的に排除したという点でこの年は九州史の一つの画期と言える。

そしてこの年以来、宗麟を当主とする大友氏は九州で絶大な力を誇ることになった。日向以南を除く全九州を手中に収めたのである。

一方、元亀二年ごろになると南九州でもようやく勢力が確立してくる。薩摩・大隅・日向の南九州では、南北朝時代以来の大混乱から、国人たちの対立が激しく、統一勢力はなかなか現れなかった。ところが、戦国時代も半ばになってやっと、薩摩守護・島津家の分家である伊作家当主・島津貴久が本家を乗っ取って勢力を拡大しはじめたのである。

そして島津氏は天正五年(1577年)、薩摩・大隅・日向を統一。さらに北上の気配を見せるようになる。

九州にある九国のうち、六国を抑える北の大友氏と三国を抑える南の島津氏。その対立は次第に鮮明となり、天正六年(1578年)の大友氏の日向遠征によって衝突することとなる。これが、俗に言う耳川合戦。耳川合戦と俗称されるが、実際の主戦場は耳川より遠く離れた高城(宮崎県木城町)である。

大友60000対島津40000ともいう、全国有数の大合戦となったこの戦いは、しかし余りにも一方的な展開であった。指揮系統の混乱から大友軍は壊滅。大友家の家老6人のうち、実に3人が戦死する大敗北を喫してしまう。

耳川については作品中でも若干触れている通り、そのダメージは大友家にとって計り知れなかった。この後の大友家の発給文書を見るに、官僚機構が人材不足で崩壊していることが伺える。また大友家の求心力低下から家臣団も分裂の様相を呈した。

このような情勢において勢力を伸ばしたのは、しかし島津氏とはならなかった。島津氏は豊後攻略を企図するも、佐伯(大分県佐伯市)沖で大友水軍に完敗し、豊後攻略の為の補給線構築に失敗したのである。

耳川合戦後の九州に躍り出たのは、大友傘下に属していた龍造寺氏。龍造寺氏は、本来の出自こそ国人だが、次第に勢力を拡大して肥前(佐賀県・長崎県)一帯をその領土とし、さらに拡大を企図したのである。

一方の島津氏は肥後(熊本県)南部を攻略、やはり拡大を続け、結果として龍造寺氏との対立も深めることとなる。

ところがこちらでは、大激突とはならなかった。天正十二年(1584年)、龍造寺氏は兵20000を擁して島原半島に侵攻。当地の領主であった有馬氏は、これに対して島津氏に援軍を要請した。

対する島津氏は余り助ける気がなかったようで、義理を果たさねばならぬ関係から3000の援軍だけを送ることになる。

ところが、運命は予想だにしない方向へ動いた。島津家久率いる援軍3000は、龍造寺軍に対して野戦を仕掛け、これを見事に打ち破ったのである。龍造寺軍は壊滅。当主の隆信は戦死し家老も多数討死する始末。

これが、作品冒頭で描かれた沖田畷合戦である。この合戦によって龍造寺家は一挙に衰退し、もはや島津軍に対抗できる勢力は九州に存在しなくなった。

大友氏の黒木攻めとは、そのような状況下のものである。沖田畷合戦に乗じた失地回復戦ということだ。だが大友氏とて既に官僚機構すら整わぬほどに衰退している。

則ち、衰退したもの同士の争いに過ぎなかった。

2.黒木氏について

続いて、黒木氏について。黒木氏の祖については諸説あり、よくわからない。しかし、鎌倉時代には既に黒木を所領とした御家人であった事は確実のようだ。

おそらく、荘園開発領主層であったのだろうと考えられる。

以来、黒木氏は筑後の争乱の中でも勢力を維持してゆき、またその過程で河崎氏などの分家を各地に輩出する。

南北朝時代以来、黒木氏は北九州の覇権を争う周防の大内氏と豊後の大友氏の間を巧みに渡り歩くことになる。これは、豊後と筑前(大内氏の九州における拠点)に接した筑後の宿命である。

戦国時代も終わりに近づく永禄七年(1564年)、大内氏に代わって周防から北九州へ進出してきた毛利氏に従っていた当主・黒木家永は、大友氏に攻撃された。この戦いで家永は大友氏に降伏し、以後は大友氏所属の国人として大友氏の為に各地を転戦していくこととなる。

天正六年(1578年)の大友氏日向侵攻に際しても黒木氏は従軍。しかし耳川合戦において家永ら筑後衆はあまり戦意を見せず、早々に退却している。

耳川合戦によって大友氏の衰退を見た肥前龍造寺氏は、天正七年(1578年)に黒木へ侵攻。家永は抵抗を図るも諦め降伏。これによって黒木氏は龍造寺傘下となる。

天正十年(1582年)、龍造寺氏は黒木と同じ筑後・柳川の蒲池鎮並を突如として謀殺した。このことに危機感を感じた家永は、他の筑後国人と共に龍造寺氏へ反旗を翻す。しかし、圧倒的な龍造寺軍の前に家永は敗れ、弟は戦死。家永自身は嫡男を人質に出すことを条件に降伏した。弟の死と嫡男の人質については、作品内でも触れたが。

そして天正十二年(1584年)、沖田畷での龍造寺隆信の戦死によって龍造寺氏が衰退。大友氏が筑後奪還を目指して黒木を攻撃し、黒木家永は戦死し黒木猫尾城は落城する。これは、作品を読んだ方なら周知であると思う。

その後、人質に行っていた家永の嫡男・延実は柳川藩の立花宗茂(余談ながら、弥十郎の従弟である)に仕えたという。

3.黒木攻めについて

さて、作品における黒木攻めの過程は、主に『大友興廃記』と言った歴史物語から参照した。家永の介錯をその娘("柏"という名は私が付けたものである)が行ったというのも、江戸時代成立の戦記が出典である。これらの物語に於いては、黒木は最後まで抵抗して豊後からの大友勢を苦しめ、最終的に筑前より来た戸次鑑連(立花道雪/彼自身は立花道雪と名乗ったことはない)によって落城するという筋書きをたどる。幾らかの本によって、当主の名前が家永であったり実久であったり、そのような違いはあるにせよ筋書きは大体同じである。

ところで、大友氏は滅亡した大名としては珍しく、文書が多数残っている。参考文献にも上げたが、『編年大友史料』はこれらの大友氏関連の文書を翻刻し、年代ごとに並び代えたものである。そしてこの『編年大友史料』の天正十二年の所には、黒木を攻撃し猫尾城を落城させたことに対する感状が多数残されている。

ところがこの感状の内容には、この作品における黒木攻めのような、黒木家永の激しい抵抗が見られない。則ち、史実の黒木攻めは、歴史物語に書かれたものとは著しく異なった可能性が高い。その証拠として、一つの感状を示してみる。なお、"()"や太字、読み下しや訳は私が行った。

道雪、紹運與朽網宗暦等合兵、大攻猫尾城黒木実久戦敗、請降、而去、豊将取其城、使田北宗哲守之

道雪、紹運と朽網宗暦ら、兵を合せ、猫尾城を大いに攻む。黒木実久(家永)、戦敗し、請うて降り、而して去る。豊将(豊後の武将)、其の城を取り、田北宗哲をして之を守らしむ。

(筑前の)戸次道雪、高橋紹運と(豊後の)朽網宗暦らが兵を合せて、猫尾城を大いに攻めた。黒木実久は敗れたので、降伏を願い出て、城から去った。豊後の武将がその城を接収し、田北宗哲に守らせた。

黒木兵庫頭、事逆意再来露見ニ付而、高良山衆申談、討果之由候、珍重候。

黒木兵庫頭(家永)、事に逆意再来、露見に付き、高良山衆と申し談じ、之を討ち果たすの由に候、珍重に候。

黒木家永が、再び謀反を企てたのが露見したので、高良山の者と話し合って、家永を討ち果たされたとのこと、めでたく思います。

前の文書は、家永が実は降伏しており、歴史物語や当作品のように自害はしていなかった、ということが分かる。則ち、黒木攻めは道雪合流の後、家永の降伏によって終了した、と言うことができる。

そして後の文書は、その家永が再び反乱を起こそうとし、討たれたことを示している。則ち、その後に家永は反乱がばれて殺されてしまったのである。

実際の黒木攻めがどのような様相であったのか、伝えてくれる史料は専ら感状のみであり、これ以上の考察は難しい。しかしこれだけ見ても、物語とは大幅に違う。

そのことをご了承頂きたいと思う。

4.人物について

つらつらと人物についての解説を入れていこうと思う。一 戸次鑑連入道道雪

東方キャラを除けば、間違いなく最も著名な人物だと思う。少し戦国時代に興味があって、逸話を集めてたりすれば少なからず「立花道雪」の名を聞くことになる。そして立花道雪と言えば"大友家に最期まで忠節を尽くした名将"、だとか、"大友宗麟随一の家臣"という認識が一般的であろうと思う。

しかし、それは道雪の一面的捉え方でしかない。江戸時代以降、儒教価値観によって描かれた"道雪の虚像"と言うことができるだろう。

道雪の生まれた戸次家は、はっきり言って大友家臣団の中で名族とは言い難い。大友本家が分かれてから道雪に至るまでの系図は、諸本によってバラバラで判然としない。道雪以外にも支族が多く、それらのうちでどれが戸次の本家なのかわからないような様であったのだ。戸次家は、小さい分家の集合体のような様相であったといえる。

その中で才覚を表してきたのが、戸次道雪である。おそらく彼が出て始めて、道雪の生まれた系統が戸次の本家として認識されるようになったのではないかと思っている。

その戸次家であるが、大友家臣団の中でも「南郡衆」という括りに入っている。

南郡衆というのは、大野郡や直入郡に本拠地を持つ大友家臣団のことで、昔から独立性が強かった。現に、天正14年(1584年)の島津軍豊後侵攻では、南郡衆のほとんどが大友氏を裏切っている。

当然だが道雪もまた、そのような南郡衆の一員であった。その点が一般では考慮の外にあるように、私は思う。

そして、道雪が宗麟に最も信頼されていた武将であったという点もまた疑わしいと言わざるを得ない。道雪が諫言を繰り返すが故にうとまれた、という話もあるが、それだけが真実ではないだろう。

当時、"豊州三老"という言葉があった。これは、大友宗麟の下で活躍した武将三人を当時の人が呼びならわした言葉である。この三老とは吉岡長増・吉弘鑑理・臼杵鑑速の三人のことであり、彼らと同時期に加判衆(家老)を務めた道雪は、この中に入っていない。

このことから推察されるのは、道雪が南郡衆として宗麟から少し距離を置かれていたという事実である。現に、三老と呼ばれる人間は孰れも南郡衆ではない。

以上のことを考察した上で、作品中では必ずしも忠誠にはこだわらず、自分の為に大友氏を守っているという道雪像を組み上げてみた。

それが組みあがったかどうかは、少し怪しいところであるが。

二 黒木家永の女

一方の主人公であるが、まず知っている人間は一人もいないだろう。というか、個人の人格としての逸話はほとんどない。"柏"という名前も、私が勝手に決めたものである。武田勝頼の母・諏訪御寮人が"湖衣姫"だとか"由布姫"だとか名付けられているのと同様である。真に受けないでほしい。

"柏"の由来は『白虎通』「崩薨」にある

天子墳高三仞、樹以松。諸侯半之、樹以柏。大夫八尺、樹以欒。士四尺、樹以槐。

天子、墳高は三仞にして、樹、松を以てす。諸侯、之に半し、樹、柏を以てす。大夫、八尺にして、樹、欒を以てす。士、四尺にして、樹、槐を以てす。

天子の墳墓の高さは三仞で、その上に松を植えます。諸侯の墳墓はその半分で、柏を植えます。大夫の墳墓は八尺で、欒を植えます。士の墳墓は四尺で、槐を植えます。

という文言。今思うと、随分と酷い名前を付けたように思う。

あまり史料が残っていないからこそ、彼女に関して言えばかなり自由にキャラ付けができたように思う。妖怪と馴染むのが早いのではないか、とご指摘を受けたが、東方的戦国時代であればまだ妖怪も闊歩していて、わりと身近な存在だったのではないかとも思っていたりする。

彼女のその後は、後日譚にも記した通り、佐賀藩士の妻となったらしい。詳細は不明である。

なにせ本当に彼女がいたのかどうかすらわからない。黒木側の史料は全て焼けてしまったし、大友側の史料では、先も述べた通り、黒木攻めは家永の寝返りと殺害、という終幕を迎えているからだ。

彼女が存在するのは歴史物語の中だけ。もしかしたら、彼女自身が幻想だったのかもしれない。

三 黒木家永

続いて、父として時折出てきた家永。彼についての史料も少ない。そもそも、彼の名前すらよくわかっていないのだ。歴史物語では"家永"とされているものが多いが、当時の史料――大友氏の史料によれば"実久"とある。

この作品では、歴史物語に基づいたものであるという意味を込めて、敢えて同時代史料にない"家永"の方を採用。

弟・蒲池益種を失い、嫡男を人質に出すことになっても徹底抗戦せずに降った彼が、どうして大友氏に対して徹底抗戦するようになったのか、というのも作品の中で描きたかったことである。結果的には家永の出番は少なく、あまりそれを描き込めた自信はないのだけれども、衣玖や柏との会話の中で少しでも滲みでていれば幸いである。

彼についても、キャラ付けはかなり自由だった。黒木側の史料は、黒木攻めで全部消滅してしまったが為に、ほとんど残っていない。そのため彼らの性格を窺わせるものは一つとしてないのだ。

四 田北弥十郎統員

作品中最大の問題児として君臨した、弥十郎こと田北統員である。彼の史料というものも、ほとんど残っていない。そもそも、本当に黒木攻めを含めた大友家の筑後侵攻に参加していたかどうかすら怪しい。少なくとも同時代史料・歴史物語とも、弥十郎統員の名を記したものは見ていない。

しかし、田北家が参陣していることは間違いない。同時代史料から、田北宗哲が黒木城代になっていることが明白であるから田北勢も参戦していたと考えられる。

というわけで、勝手に統員にも出てきてもらった。

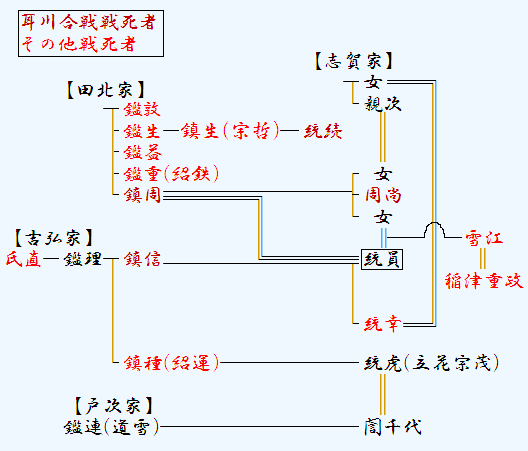

彼のキャラ付けについて考える前に、まずこの系図を見て欲しいと思う。

上に凡例が示してあるように、赤が戦死者である。誰が見ても、この系図の中にいる戦死者の数が常軌を逸しているということがわかるだろう。

特に田北家。田北家の人間はほとんどがどこかで戦死していて、畳の上で亡くなった人間が統員くらいしかいない。五人兄弟の全員が戦死しているという家は、戦国時代どころか第二次大戦ですらあまり例がないのではないだろうか?

田北の里の衰退を描いたのは、このあたりからも来ている。これだけ武将が戦死しているのだから、田北の里の被害もそれは甚大だったことが推察される。

とりわけ耳川合戦の戦死者だけ色分けしてみたのだが、田北家に関しては耳川までの間に既に大多数が戦死していたことが伺える。耳川合戦後に戦死したのは、反乱を起こした鑑重(紹鉄)と島津の豊後侵攻で戦死した宗哲くらいなもので、あとは対毛利戦での戦死が多い。

一方の吉弘家も、これまた尋常じゃない戦死率である。こちらではその死に方も随分派手である。統員の曽祖父・氏直は多勢の大内軍に突撃して玉砕。叔父・鎮種入道紹運は、岩屋城で玉砕。兄・統幸は大友家当主・義統を庇って戦死。孰れも、苛烈な死に方である。吉弘家こそ、代々大友家の側近の家柄であるから、忠節という概念が血に流れていたのかもしれない。

また、有能な人間が多かったとも言える。鑑理は宗麟随一の側近だし、鎮信は博多奉行として名を馳せた。紹運・宗茂に関しては、もはや言わずもがなだ。

こういう状況を元に、彼のキャラは妄想されている。有能な人間たちに囲まれ、有能な人間だらけの家に生まれた、しかし歴史の中に埋没していった彼が一体どういう人間であったのか。

一番妄想が膨らむ状況である。だからこそ、作品の中でも妹紅を引きずりまわして暴走することになった。

ついでながら、黒木攻めの時、既に彼も妻帯者でした。

五 田北鎮生入道宗哲

結局統員との掛け合いキャラに終始してしまったのが、悔やまれてならない。黒木攻撃後、城代に任じられているのは先に引用した文書の通り。それゆえ、宗哲は黒木攻めに同行し、おそらく武勲を立てたものと考えられる。

また、彼は耳川合戦に参加し、無事に帰ってきた(唯一の)田北家の武将である。田北勢は島津勢に真っ先に突入し、三方からの攻撃を受けてほとんど全滅しており、当主・鎮周を始め、宗哲の息子・統続や鎮周の子・周尚など、田北家の多くの武将も討たれている。

本来、その地獄絵図の様を語るという役割もあったのだが、未亡人のストーリーを挟んだ関係でその場面はカットになってしまった。

それゆえ、キャラ付けが薄かったということは否めない。残念である。

なおこの後、宗哲自身も島津軍の豊後侵攻に際して、戦死することになる。耳川の地獄絵図を生き延び、田北の反乱を経験し、最期は田北を守って倒れる。

そう言う意味では、戦国の悲劇の一人といえるのかもしれない。

かれが、その人生を悲劇だと思っていたかどうかなんて、今と為っては誰もわからないけれど。